●2016年度・第7回学習会

日時:2016年10月24日(月)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

今回のテーマは:

「LCA(ライフサイクルアセスメント)を学ぼう」

環境によかれと思ったことが本当によかったのか、それを科学的に考える手法を学びます。

担当講師:平島安人さん(エネットまつもと代表)

10月24日(月)、松本市市民活動サポートセンター会議室で2016年度の第7回学習会が開催されました。

今回は、KP法(紙芝居プレゼンテーション)を使って平島さんに「LCA(ライフサイクルアセスメント)」を解説してもらいました。

KP法(紙芝居プレゼンテーション)について学びながら、LCAとは何か?を簡単に短時間で理解できる講座でした。

講座の後半はパワーポイントを使った実例も紹介し充実の内容。今注目されつつあるLCAということもあって、遠く上田から「相乗りくん」の藤川さん、「バリューブックス」代表の中村さん等3名の参加者もあり、賑やかな学習会になりました。

★詳しくは添付のKP法のまとめpdfをご覧ください。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)

●2016年度・第6回学習会が開催されました。

日時:2016年9月26日(月)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

今回のテーマは:

「地球温暖化(気候変動)と異常気象の最新状況」

担当講師:宮澤 信さん(学習会ワーキンググループ代表)

9月26日(月)、松本市市民活動サポートセンター会議室で2016年度の第6回学習会が開催されました。

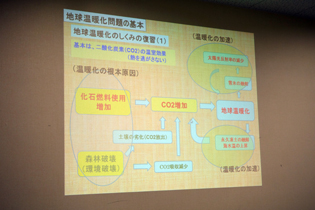

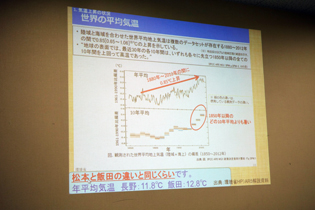

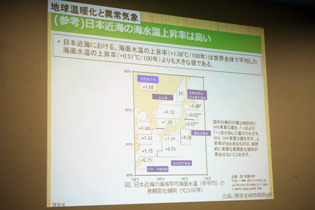

今回は、宮澤さんに温暖化による異常気象の問題について、最近の事例を含めて紹介してもらいました。最初に温暖化メカニズムの基礎知識、世界の平均気温の上昇状況、日本海付近の海水温の異常な上昇状況などを学習。温暖化否定説についても触れ、世界全体の認識動向についても考えました。

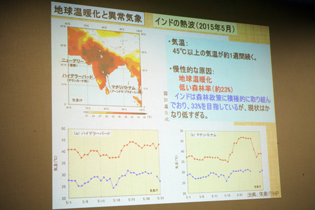

後半は、近年の異常気象の状況を紹介。最高気温51度のインドの熱波、長江の大雨、北米の寒波、さらには北極海の海氷面積の異常推移など、世界が置かれている状況を地球規模のメカニズムで解説してもらいました。

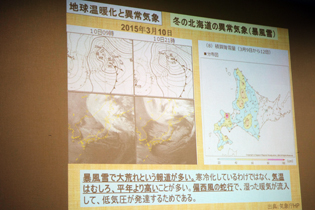

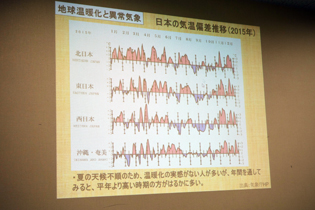

最後は、今年3個の台風が上陸した北海道の災害に触れつつ、日本の気象の状況を分かりやすく解説。日本が世界的に見ても台風・大雨災害の多い国だと実感。今後、気象の情報はますます暮らしにとって貴重な情報となっていくだろうと痛感しました。

★詳しくは添付のレジュメpdfをご覧ください。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)

「ぼくらの学校」には毎年展示参加していましたが、今年は、講堂で開催する講座イベント「松本一受けたい授業」のみで参加。

平島代表先生による『暮らしの中でのエネルギーの使い方・作り方』をテーマにした授業を実施。10数名の少人数の公聴者でしたが、高校生が前列で熱心聞き入ってくれていました。授業内容は暮らしに大切なエネルギーの基本知識とエアコンの上手な使い方でできる省エネ、夏の日射しを遮る省エネ、アルミシートを活用した断熱など具体的な省エネ知識も多数紹介。

来年は展示参加復活もぜひ検討したいです。

(レポート文・写真:広報チーム渡辺)

●2016年度・第5回学習会が開催されました。

日時:2016年8月22日(月)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

今回のテーマは:

「原発プロパガンダ」

担当講師:平島安人さん(エネットまつもと代表)

8月22日(月)、松本市市民活動サポートセンター会議室で2016年度の第5回学習会が開催されました。

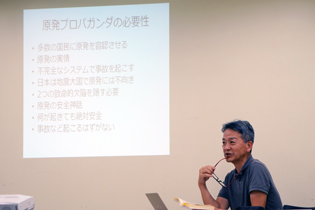

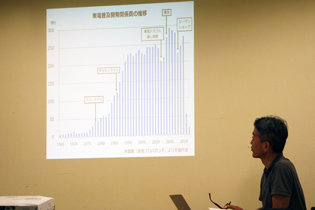

今回は、平島さんが講師(説明役)となって、本間龍さんの著書『原発プロパガンダ』を紹介するといった学習会でした。これは電通とともに日本の二大広告代理店である博報堂の営業マンだった本間さんだから書くことができた、現場で起こっていた事実を解説した興味深い本です。

世界有数の地震大国になぜ54基もの原発が建設されたのか。国民の大多数が原子力推進に異を唱えなかったのか。「安全神話」はどのように刷り込まれたのか。それらを実現してきた数兆円におよぶ広告費を注ぎこんだ、国民的洗脳とも言うべき大広告戦略「原発プロパガンダ」の驚くべき歴史を学びました。

ナチスが国民を洗脳するのに重要視した広告戦略「プロパガンダ」が、原発推進政策にこれほど大きな役割をしめていたことを再認識させられました。

本の最終章では、2011の震災のあと事実上中止されていた原発広告が、政府の原発推進の追い風のもと再燃しつつあることに警鐘を鳴らしています。

事実を知り、きちんとした行動に移すことの難しい現代社会について痛感する学習会でした。

※岩波新書・本間龍著「原発プロパガンダ」定価(本体820円+税)

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)

●2016年度・第4回学習会が開催されました。

日時:2016年7月25日(月)19:00-20:30

場所:松本市市民活動サポートセンター会議室

今回のテーマは:

「クールチョイスとは何か?その課題とは」

担当講師:宮澤 信さん(学習会ワーキンググループ代表)

7月25日(月)、松本市市民活動サポートセンター会議室で2016年度の第4回学習会が開催されました。

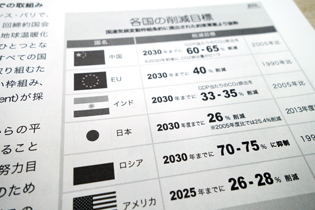

今回はクールチョイスとは何か?を学びました。資料に一般社団法人地球温暖化防止全国ネットがつくった「クールチョイス!省エネガイド2016」を使い、COP21のCO2削減目標の課題、省エネライフプラス自然エネルギーの普及の大切さについてなど考えました。講座終了後のフリートークで、個々の省エネライフはもちろんですが、とにかく、今は20年、30年先のCO2削減だけを検討するより、50年、100年先を見据えた根本的アクションが必要なんだと再確認できました。さらに、モノの環境負荷を考えるライフサイクルアセスメントについても少し学べた90分間でした。

※詳しくは添付レジュメpdfをご覧ください。

(レポート文・写真 広報チーム渡辺)